Questa sezione ospita soltanto notizie d'avvenimenti e produzioni che piacciono a me.

Troppo lunga, impegnativa, certamente lacunosa e discutibile sarebbe la dichiarazione dei principii che presiedono alle scelte redazionali, sono uno scansafatiche e vi rinuncio.

Di sicuro non troveranno posto qui i poeti lineari, i pittori figurativi, il teatro di parola. Preferisco, però, che siano le notizie e le riflessioni pubblicate a disegnare da sole il profilo di quanto si propone questo spazio. Che soprattutto tiene a dire: anche gli alieni prendono il taxi.

giovedì, 31 maggio 2018

Quante famiglie!

Todo cambia, canta Mercedes Sosa. Uno dei modi per capire il mondo che ci circonda è non considerare fissi i modelli di società e condotte individuali così come ci sono stati indicati quando siamo venuti al mondo.

Todo cambia: i concetti di patria, economia, politica, il rapporto fra carne e psiche.

Giudicare ciò che oggi osserviamo con gli stessi criteri dei comportamenti di ieri è come volendo bere il brodo usando la forchetta; il fatto è che questo modo di agire fa vivere male chi così vive perché è inadeguato in quasi tutte le circostanze e fa vivere male chi ne ascolta suggerimenti e prediche.

Del resto, tutta l’evoluzione – Darwin docet – si è avvalsa dell’adattamento biologico, non saremmo sopravvissuti come specie se non ci fossimo adattati ai cambiamenti dell’ambiente che ci ospitava.

Todo cambia. Anche il concetto di famiglia.  In un libro per ragazzi – consigliato dai 9 anni in su – l’Editoriale Scienza in una sua preziosa pubblicazione ne descrive benissimo fondamenti e mutamenti. Titolo del libro: Quante famiglie! Tutte le risposte alle domande sul vivere insieme. In un libro per ragazzi – consigliato dai 9 anni in su – l’Editoriale Scienza in una sua preziosa pubblicazione ne descrive benissimo fondamenti e mutamenti. Titolo del libro: Quante famiglie! Tutte le risposte alle domande sul vivere insieme.

Testo di Delphine Godard e Nathalie Weil scandito dalle indovinate illustrazioni di Stéphanie Nicolet.

In un linguaggio chiaro e veloce, sorretto da una vivace impaginazione (ottima l’idea di riservare box esplicativi alla tecnica pop-up), le autrici compongono un ritratto di ciò che è stato ed è oggi il concetto di famiglia esplorandolo dallo storico all’antropologico, dal biologico al sociologico, dal giuridico al sociale.

Come s’intendeva la famiglia nell’antica Roma? E come nel Medioevo? Nel Rinascimento? Nel Settecento? Come si è trasformato – almeno in Occidente – quel modo di stare insieme? Come possono vivere i ragazzi la separazione dei genitori? Come vivono in una famiglia omoparentale (cioè composta di genitori dello stesso sesso)?

Ad ognuna di queste domande sono date risposte che si tengono lontane da giudizi ideologici o religiosi – pur rispettando i primi e i secondi di quei principi – preferendo informare sul piano delle dinamiche quotidiane.

Ecco un libro che se fossi Ministro della Pubblica Istruzione, suggerirei agli insegnanti di tenerlo nelle biblioteche scolastiche e commentarlo in classe. Dalla presentazione editoriale

«Un libro per bambini sulla famiglia e sui tanti modi di volersi bene e vivere insieme.

Tante informazioni per scoprire matrimoni e unioni civili, separazioni e famiglie ricostituite, ma anche genetica, adozioni, diritti dell’infanzia e tanto altro. Le famiglie di oggi raccontate con schiettezza e ironia!

Obiettivo delle autrici è rispondere alle domande dei bambini sulla famiglia: perché a volte i genitori si separano? A cosa servono regole e rimproveri? Perché ci sono famiglie con due madri o due padri? Come si fa ad adottare un bambino? Perché certi genitori sono sposati e altri no? Perché in famiglia si litiga spesso?

"Quante famiglie" affronta con chiarezza argomenti delicati e importanti». “Quante famiglie!”

Delphine Godard - Nathalie Weil

Traduzione di Francesca Gregoratti

ill. di Stéphanie Nicolet

Pagine 48, Euro17.90

Editoriale Scienza

martedì, 29 maggio 2018

Malacarne (1)

Non amo Chesterton, ma quel mezzo prete una cosa giusta l’ha detta: “Il pazzo è uno che ha perso tutto tranne la ragione”.

Eppure c’è stato un tempo in cui un mezzo per far perdere la ragione c’era, ed era proprio il manicomio. Anche perché molti ricoverati la ragione la perdeva proprio lì.

Non deve sorprendere, quindi, se quell’istituzione sia stata una macchina repressiva prediletta dai regimi totalitari.

Ne hanno fatto uso i comunisti nell’Urss e in Cina, ma casi recenti in quei paesi (ad esempio, Natalya Kuznetsova in Russia o la testimonianza dello psichiatra cinese Ma Jinchun) dimostrano che quelle pratiche non sono state abbandonate del tutto.

Ne fecero uso, ovviamente anche i nazisti. E il fascismo.

La cosiddetta politica psichiatrica delle dittature non si esercita soltanto verso una parte dei dissidenti, ma anche su chi manifesta comportamenti che sono assolutamente contrari ai modelli sociali voluti e imposti dall’autoritarismo dei governanti.

La violenza si scatena cominciando dai più deboli, da quelli che non sono personaggi noti, e tra questi potevano mai mancare le donne? Certamente no. E, infatti, durante il fascismo ogni comportamento femminile più libero (a cominciare da quello sessuale) era visto come una possibile occasione d’internamento che, talvolta, visti i costumi imperanti, era condiviso perfino dai parenti più prossimi delle vittime.

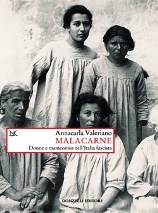

La casa editrice Donzelli ha pubblicato un magnifico libro, intitolato Malacarne Donne e manicomio nell’Italia fascista, corredato da foto e lettere delle internate, che esplorando l’universo di un manicomio teramano, cioè usando la tecnica d’indagine che studia il micro per raffigurare il macro, compie un vertiginoso viaggio al termine della notte di un’epoca e di un’umanità. La casa editrice Donzelli ha pubblicato un magnifico libro, intitolato Malacarne Donne e manicomio nell’Italia fascista, corredato da foto e lettere delle internate, che esplorando l’universo di un manicomio teramano, cioè usando la tecnica d’indagine che studia il micro per raffigurare il macro, compie un vertiginoso viaggio al termine della notte di un’epoca e di un’umanità.

Ne è autrice Annacarla Valeriano.

Ha studiato Storia contemporanea all’Università di Teramo. Lavora presso l’Archivio della memoria abruzzese della Fondazione Università di Teramo. Con Donzelli ha pubblicato Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo https://www.donzelli.it/libro/9788868432928 (2014), con cui ha vinto il premio internazionale di saggistica Città delle Rose, miglior autore abruzzese (2014), il premio Franco Enriquez (2014) e il premio Francesco Alziator (2014). Una parte del materiale fotografico e documentario che costituisce la base di questo libro è stata esposta in una mostra dal titolo “I fiori del male” (2016), curata dall’autrice e Costantino Di Sante.

Si tratta di un imperdibile volume, pagine scritte senza concedere alcuna cosmesi alla scrittura, dalle quali è difficile staccare lo sguardo tanta serrata è la narrazione di orrori e crudeltà. Il tutto sostenuto da una documentazione rigorosa che non lascia spazio a nessuna giustificazione e, meno che mai, scientifica.

Sull’ospedale psichiatrico di Trieste è scritto: “La libertà è terapeutica”. Quante sofferenze, sono state necessarie per tracciare quella scritta. Dalla presentazione editoriale.

A quarant’anni dalla legge Basaglia, che ha sancito la chiusura dei manicomi, riemergono le storie e i volti di migliaia di donne che in quei luoghi hanno consumato le loro esistenze. In questo libro sono soprattutto donne vissute negli anni del regime fascista: figure segnate dal medesimo stigma di diversità che, con le sue ombre, ha percorso a lungo la società, infiltrandosi fin dentro i primi anni del l’Italia repubblicana. All’istituzione psichiatrica fu consegnata, dall’ideologia e dalla pratica «clinica» del fascismo, la «malacarne» costituita da coloro che non riuscivano a fondersi nelle prerogative dello Stato. Su queste presunte anomalie della femminilità, il dispositivo disciplinare applicò la terapia della reclusione, con la pretesa di liberarle da tutte quelle condotte che confliggevano con le rigide regole della comunità di allora. La possibilità di avvalersi del manicomio al fine di medicalizzare e diagnosticare in tempo «gli errori della fabbrica umana» non fece che trasformare l’assistenza psichiatrica in un capitolo ulteriore della politica sanitaria del regime, orientata alla difesa della razza e alla realizzazione di obiettivi di politica demografica, attraverso l’eliminazione dalla società dei «mediocri della salute», dei «mediocri del pensiero» e dei «mediocri della sfera morale». Fu così che finirono in manicomio non solo le donne che si erano allontanate dalla norma, ma anche le più deboli e indifese: bambine moralmente abbandonate, ragazze vittime di violenza carnale, mogli e madri travolte dalla guerra e incapaci di superare gli smarrimenti prodotti da quell’evento traumatico. In questo libro i percorsi di queste esistenze perdute vengono finalmente ricomposti, attraverso l’uso sapiente di una ricchissima documentazione d’archivio: fotografie, diari, lettere, relazioni mediche, cartelle cliniche. Materiali inediti che raccontano la femminilità a partire dalla descrizione di corpi inceppati e che riletti oggi, con sguardo consapevole, possono contribuire a individuare l’insieme dei pregiudizi e delle aberrazioni che hanno alimentato – e in modo nascosto e implicito continuano ancora oggi ad alimentare – l’idea di una «devianza femminile», da sradicare per sempre dal nostro orizzonte culturale. Segue ora un incontro con Annacarla Valeriano.

Malacarne (2)

Ad Annacarla Valeriano (in foto) ho rivolto alcune domande.

Com’è nato questo libro? Da quale tuo particolare interesse?  Il libro è frutto di un lavoro di ricerca iniziato nel 2009 nell’ambito delle attività che svolgo per l’Archivio della Memoria della Fondazione Università di Teramo, di cui sono attualmente responsabile. Sono teramana, ho studiato storia contemporanea all’Università di Teramo e ho sempre avuto sotto gli occhi l’edificio del manicomio, che sorge a ridosso del centro storico cittadino: un giorno, mi sono detta che se vi erano le mura doveva esserci anche un archivio storico. Una volta accertata l’effettiva esistenza di questo giacimento documentario mi sono immersa nella consultazione delle cartelle cliniche: ne ho consultate all’incirca 7000. Un primo prodotto del lavoro sulle cartelle si è concretizzato nel 2014 con la pubblicazione di “Ammalò di testa”. Storie dal manicomio di Teramo (Donzelli) ma già nel corso della stesura di questo primo libro mi sono accorta che esisteva una “questione femminile” nelle dinamiche di internamento. E così, nel 2017, è nato “Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista” . Il libro è frutto di un lavoro di ricerca iniziato nel 2009 nell’ambito delle attività che svolgo per l’Archivio della Memoria della Fondazione Università di Teramo, di cui sono attualmente responsabile. Sono teramana, ho studiato storia contemporanea all’Università di Teramo e ho sempre avuto sotto gli occhi l’edificio del manicomio, che sorge a ridosso del centro storico cittadino: un giorno, mi sono detta che se vi erano le mura doveva esserci anche un archivio storico. Una volta accertata l’effettiva esistenza di questo giacimento documentario mi sono immersa nella consultazione delle cartelle cliniche: ne ho consultate all’incirca 7000. Un primo prodotto del lavoro sulle cartelle si è concretizzato nel 2014 con la pubblicazione di “Ammalò di testa”. Storie dal manicomio di Teramo (Donzelli) ma già nel corso della stesura di questo primo libro mi sono accorta che esisteva una “questione femminile” nelle dinamiche di internamento. E così, nel 2017, è nato “Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista” .

Scrivi nell’Introduzione che nel corso della stesura di questo libro hai avuto “davanti agli occhi il quadro di Paul Klee Angelus Novus che ha ispirato la riflessione filosofica di Walter Benjamin. Vuoi spiegare perché?

L’Angelus Novus di Paul Klee, che ha ispirato la riflessione filosofica di Walter Benjamin, ha un significato simbolico profondo che si è rivelato ai miei occhi man mano che il lavoro di studio sulle cartelle cliniche andava avanti. Il dipinto di Klee ritrae l’angelo della storia nell’atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo: va incontro al futuro di spalle e rivolge lo sguardo al passato con la volontà di raccogliere, conservare, spiegare quello che è stato. Non nell’illusione di ricomporre l’infranto, ciò che è accaduto, ma nel tentativo di evocare, anche solo con l’attenzione che deriva dallo sguardo, la realtà degli sconfitti della storia. Questa è stata un po’ la postura che ho voluto assumere approcciandomi alle cartelle cliniche: fissare negli occhi ciò che è stato, per rinvenire nel passato gli elementi che storicamente hanno costruito i concetti di esclusione e devianza, per restituire spessore a storie di vita dimenticate e, consapevole di quanto accaduto, ricavare interpretazioni utili anche per il tempo presente. L’ottocentesca invenzione della normalità in quale modo fu applicata dal fascismo sulle donne? Già nel corso dell’Ottocento si sedimentano nella cultura scientifica, nella riflessione filosofica e nel pensiero delle classi borghesi alcuni stereotipi sulla natura femminile: pensiamo a Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero che individuano nel desiderio sessuale non finalizzato all’istinto riproduttivo una delle deviazioni della donna prostituta e delinquente; oppure a Arthur Schopenauer che parla del sesso femminile come secondo sesso subordinato a quello maschile. La stessa identità nazionale si struttura intorno a virtù fondamentali come l’onore femminile incarnato dalla capacità di osservare comportamenti morali che non intacchino il buon nome della famiglia. Tutte questi modi di pensare il femminile rappresentano un terreno fertile per la retorica fascista, che li riprende e li rafforza all’interno di un recinto ideologico ben delimitato. Nel corso del Ventennio, infatti, le donne vengono “nazionalizzate” e chiamate a contribuire alla “rivoluzione fascista” nei ruoli tradizionali di madri e mogli esemplari. Tutte coloro che in quegli anni si discostano da questa normalità costruita – le cosiddette “donne crisi” – sono percepite come creature imperfette, mancanti degli istinti propri delle donne “normali” e dunque già per questo soggette a un giudizio morale.

In un suo scritto Andrea Chiarenza nota che il “Manifesto degli intellettuali fascisti” è firmato anche da tre psichiatri e "Se si confronta attentamente questo manifesto con quello degli intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce pochi mesi dopo, salta immediatamente all’occhio che il primo poteva contare sulle firme di tre personaggi importanti del panorama psichiatrico come Enrico Morselli, Arturo Donaggio e Cesare Agostini, mentre nel secondo non pare ravvisare il nome di nessuno psichiatra".

Quale fu l’atteggiamento verso il fascismo degli psichiatri italiani? L’atteggiamento della psichiatria italiana fu di generale allineamento nei confronti del regime con alcune importanti eccezioni: si pensi, ad esempio, a Guglielmo Lippi Francesconi che proprio nell’anno delle leggi razziali fu nominato direttore del manicomio di Maggiano – lo stesso dove qualche anno più tardi sarebbe arrivato Mario Tobino – e si distinse per la sua particolare umanità nei confronti dei pazienti. La sua concezione dei ricoverati come persone, e non solo come pazzi da segregare e custodire, non era in linea con l’approccio dominante. Lippi Francesconi pagò con la vita questa sua visione della psichiatria che contrastava con le esigenze di difesa sociale imposte dall’alto e fu ritenuto quindi colpevole di non voler collaborare con il regime. Fatto oggetto di un mandato di cattura, fu costretto a scappare verso la Certosa di Farneta ma qui fu catturato dai nazisti e fucilato poi a Massa nel settembre 1944. Come spieghi che anche dopo la caduta del fascismo siano sopravvissuti (fino a Basaglia) gli stessi principii di un tempo sulla medicalizzazione psichiatrica delle donne? Alla caduta del fascismo, la situazione nei manicomi italiani rimase pressoché immutata perché continuò a sopravvivere una “ortodossia medica organicista”, in continuità con quanto praticato negli anni del regime, che favoriva trattamenti farmacologici e terapie convulsive a scapito di un’assistenza ai pazienti più umana. Confermavano questa immobilità le inchieste che si susseguirono nei vari anni, come gli articoli di Angelo Del Boca nei quali si denunciavano le condizioni in cui versavano la maggior parte degli ospedali psichiatrici italiani, tra sovraffollamento e scarse condizioni igieniche. Le donne, nel processo di medicalizzazione psichiatrica, continuavano a rappresentare l’anello più debole e a pagare con l’internamento le ribellioni a un codice patriarcale di cui la società sembrava essere ancora per larghi tratti pervasa.

Nel 1922, quando il fascismo andò al potere, Freud aveva già pubblicata la maggior parte della sua opera ed era largamente conosciuto in Europa. Possibile che le sue idee non avessero toccato i nomi di spicco allora fra gli psichiatri italiani? Ovviamente non è possibile. Il pensiero psicoanalitico penetrò nell’Italia di quegli anni per subire una battuta d’arresto nel 1938 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Basti pensare a Marco Levi Bianchini, prima direttore del manicomio di Nocera Inferiore e poi direttore proprio del manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo dal 1924 al 1931. Levi Bianchini tradusse e divulgò in Italia il pensiero e le opere di Freud e fondò, nel giugno del 1925, a Teramo, la Società Italiana di Psicoanalisi. Inoltre, iniziò ad applicare la psicoterapia ad alcuni pazienti ricoverati in manicomio, a testimonianza della volontà di trasformare l’approccio terapeutico alla malattia mentale. Tra l’altro, nel 1932 - nel pieno dell’affermazione del regime fascista - Edoardo Weiss fondò la Rivista di Psicoanalisi che, tuttavia, fu subito oggetto di controlli e pressioni politiche e sospese poco tempo dopo le sue pubblicazioni. Poi, almeno fino al 1945, in Italia non si parlò più di psicoanalisi. ………………………. Annacarla Valeriano

Malacarne

Pagine 218, Euro 28.00

Donzelli Editore

lunedì, 28 maggio 2018

Ricordo di Leone Piccioni

Ci ha lasciato più soli il 16 maggio scorso Leone Piccioni.

Era nato a Torino il 9 maggio 1925.

Notizie biografiche QUI.

Per una completa bibliografia CLIC.

Allievo di Ungaretti e poi fra i suoi maggiori studiosi, ha conosciuto e lavorato con i nomi più prestigiosi del ‘900 letterario italiano. Allievo di Ungaretti e poi fra i suoi maggiori studiosi, ha conosciuto e lavorato con i nomi più prestigiosi del ‘900 letterario italiano.

Acuto prefatore del testo di Gadda “Norme per la redazione di un testo radiofonico”, è stata una figura di grande rilievo storico anche alla Rai quando era un’azienda che pur legata al potere com’è sempre stata (leggete QUI un’intervista con lui che anche di questo parla) grazie a un’accorta selezione di qualità navigava sulle onde e non naufragava come adesso.

Si pensi, per esempio, alla radio oggi quant’è lontana dalla qualità che Piccioni con pochi altri collaboratori (e non gli eserciti dei nostri giorni), rinnovò per contenuti e stili.

Eccolo da Arbore ricordare quel tempo e quelle trasmissioni; fra le quali “L’Approdo” per la quale fui scritturato, dopo una segnalazione a lui di Vittorio Cravetto e realizzai alcuni servizi.

Lo conobbi in quell’occasione e notai subito la differenza con altri dirigenti, aveva, infatti, un’eleganza, un modo un po’ innocente di mascherare la sua timidezza, dava gli orientamenti ai quali attenermi nella redazione quasi scusandosi.

Tutto ciò su di me, poco più che ventenne, sortì l’effetto opposto che Piccioni si proponeva, cioè aumentò il mio batticuore.

Ai figli Gloria e Giovanni un caro saluto da Cosmotaxi.

Natura e naturale

Settimane fa ho segnalato la più recente uscita del bimestrale “L’Ateo” – diretto da Francesco D’Alpa e Maria Turchetto – ricordando i contenuti del numero 2/2018. Settimane fa ho segnalato la più recente uscita del bimestrale “L’Ateo” – diretto da Francesco D’Alpa e Maria Turchetto – ricordando i contenuti del numero 2/2018.

Torno su quella rivista, per soffermarmi su di un’intervista proprio di quel numero che vede protagonisti due vecchi amici di questo sito: Stefano Bigliardi e Nicla Vassallo (in foto).

Il primo – autore di un libro intitolato "La mezzaluna e la luna dimezzata" da poco in libreria QUI da me recensito e vi troverete anche un colloquio con lui – ha intervistato la filosofa Nicla Vassallo. Di lei, una sua presenza QUI nella taverna spaziale che gestisco sull’astronave Enterprise di Star Trek.

Tema dell’intervista su "L'Ateo" la nozione di Natura e Naturale, nonché su alcuni vari usi, o abusi, che se ne fanno e che fanno le istituzioni a cominciare da quelle cattoliche. CLIC per leggere.

venerdì, 25 maggio 2018

Frankenstein (1)

Frankenstein ha 200 anni.

Mi riferisco alla sua età editoriale – i personaggi dei romanzi, si sa, sono registrati in un’anagrafe di cellulosa – essendo stato pubblicato per la prima volta nel 1818 da Mary Shelley allora non ancora ventenne.

Quel personaggio immaginario lo è due volte. Perché mai è esistito se non nella fantasia della sua autrice e perché in realtà non ha un nome.

È il padre, il barone Victor, senza il concorso di una madre ma della scienza (o di una pseudo tale) a chiamarsi Frankenstein; il mostro non ha nome. Mary Shelley, infatti, quando per necessità narrativa deve nominarlo, lo chiama “Orrenda creatura”, “Terribile Mostro” e via offendendo. La Creatura, diciamo la verità, troppo carino non è, ma non è colpa sua, mica lui ha chiesto di venire al mondo conciato in quel modo e, difatti, ce l’ha con quello scienziato pazzo del padre, Victor, al quale gliela giura e mi pare che abbia ragione da vendere.

Su questo personaggio, Marco Ciardi e Pier Luigi Gaspa hanno condotto un’indagine investigandone mito e storia in uno di quei libri che a me molto piacciono e piacerebbero a moltissimi se non fossero traviati dai volumi di Tamaro, Vespa, Moccia e tanti altri.

Il libro di Ciardi e Gaspa, pubblicato da Carocci, è intitolato Frankenstein Il mito tra scienza e immaginario.  Ciardi insegna Storia della scienza e della tecnica all’Università di Bologna. Ciardi insegna Storia della scienza e della tecnica all’Università di Bologna.

Ha pubblicato nel 2014, con un’Introduzione di Giulio Giorello, A bordo della cronosfera; il suo Galileo & Harry Potter è stato finalista al Premio Asimov 2016; nel 2017 ha scritto Il mistero degli antichi astronauti.

Gaspa, laureato in Biologia, s’interessa di fumetti, comunicazione e multimedialità, e dell’uso dei media dell’immagine come strumenti di comunicazione.

Ha collaborato e collabora con diversi editori (fra cui Raffaello Cortina, RCS, Panini, Disney, Nona Arte). Ha tenuto decine di corsi di fumetto e cinema di animazione presso scuole e altre istituzioni. Collabora dal 1996 con Lucca Comics & Games. Fra le sue più recenti pubblicazioni: Buffalo Bill. L'uomo, la leggenda, il West (Imprimatur, 2016) e Giardini del fantastico (con Giulio Giorello, Ets, 2017). I due autori hanno scritto pagine colte e mai pedanti, pagine che, con leggerezza ma senza nessuna superficialità, fanno emergere metafore e significati.

Illustrano sapientemente le produzioni ispirate a quel personaggio: dalla letteratura derivata al cinema, dal teatro alla tv, dai fumetti alla musica, dalla pubblicità alle parodie.

Perdonate un’autocitazione, alla fine dei ’70 sono stato regista per RadioRai di un Frankenstein: adattamento radiofonico in 4 puntate di Giuseppe Lazzari, dava voce al Mostro l’attore Alberto Ricca. Concludo questa prima parte della nota di oggi, estraendo dal “Dizionario dei personaggi di romanzo” di Gesualdo Bufalino, un brano riguardante Frankenstein.

”The Modern Prometheus, pomposamente suona, nel titolo di Mary Shelley, la seconda anagrafe del barone Frankenstein, sfortunato fabbricamostri al quale la sua creatura non solo distrusse la vita, ma usurpò, sulle labbra del popolo, il nome. Insegnandoci almeno due cose: che nessun padre, minimo o massimo, crea impunemente a propria immagine e somiglianza; e che in ogni creta di Adamo veglia un veleno originale di rancore e di rivolta. Segue ora un incontro con Marco Ciardi.

Frankenstein (2)

A Marco Ciardi (in foto) ho rivolto alcune domande.

Com’è nato, da quale interesse, questo libro?  L'idea del libro nasce dalla comune passione degli autori per la letteratura gotica, la narrativa fantastica e la fantascienza da una parte, e l'amore per il cinema, i fumetti e le tante forma di cultura pop dall'altra. In particolare, per quanto riguarda il cinema, gli straordinari film degli anni '30 e '40 prodotti dalla Universal, con le loro atmosfere uniche, il bianco e nero, l'espressionismo portato sullo scherzo, hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario fin da ragazzi. C'è poi l'aspetto professionale: entrambi, infatti, ci occupiamo da sempre della scienza e della sua storia, in tutte le sue forme, da quella specialistica a quella divulgativa. L'idea del libro nasce dalla comune passione degli autori per la letteratura gotica, la narrativa fantastica e la fantascienza da una parte, e l'amore per il cinema, i fumetti e le tante forma di cultura pop dall'altra. In particolare, per quanto riguarda il cinema, gli straordinari film degli anni '30 e '40 prodotti dalla Universal, con le loro atmosfere uniche, il bianco e nero, l'espressionismo portato sullo scherzo, hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario fin da ragazzi. C'è poi l'aspetto professionale: entrambi, infatti, ci occupiamo da sempre della scienza e della sua storia, in tutte le sue forme, da quella specialistica a quella divulgativa.

Qual è lo scenario culturale degli anni in cui nasce Frankenstein? Mary Shelley era la figlia di William Godwin, uno dei più importanti esponenti dell’illuminismo radicale inglese, e di Mary Wollstonecraft, autrice di un fondamentale trattato sui diritti delle donne,”A Vindication of the Rights of Woman”, pubblicato nel 1792. La madre morì pochi giorni dopo il parto, ma la sua presenza morale e culturale risultò sempre costante durante la vita di Mary. Risposatosi con Mary Jane Clairmont, William Godwin fu una personalità al centro della vita intellettuale londinese, il suo salotto era frequentato dai più importanti uomini di cultura del tempo, letterati e scienziati. Fra questi Humphry Davy, uno dei maggior chimici del suo tempo, e Samuel Taylor Coleridge, uno dei padri del Romanticismo inglese, autore de La ballata del Vecchio Marinaio, che esercitò un'influenza decisiva sulla stesura del Frankenstein. Un'influenza che, allo stesso modo, fu esercitata dai dibattiti scientifici che caratterizzarono l’epoca in cui Mary Shelley visse: viaggi ed esplorazioni, chimica, fisiologia e, naturalmente, elettrologia, come lei stessa ebbe modo di dichiarare nell’introduzione all’edizione definitiva del romanzo pubblicata nel 1831, rievocando l’occasione che dette vita al romanzo, durante le celebri giornate estive (ma fredde e piovose) trascorse nel 1816 in Svizzera sul lago di Ginevra (assieme al compagno Percy B. Shelley, Byron, Polidori – che invece dette vita alla moderna letteratura sui vampiri - e la sorellastra Jane), durante il famoso ’anno senza estate’, a causa delle polveri, penetrate nella stratosfera, dell’eruzione del vulcano Tambora in Indonesia. Perché ancora oggi l’immagine più forte che tutto il mondo ha del Mostro è quella interpretata da Boris Karloff nel 1931 nonostante altri attori lo abbiano impersonato? Spinta dal successo di Dracula (1931) la Universal pensò inizialmente di scritturare nella parte il celebre Bela Lugosi, che aveva interpretato il vampiro. L’attore, però rifiutò la parte, poiché prevedeva un pesante trucco che ne avrebbe nascosto le fattezze. Ed è proprio in questo rifiuto che si possono comprendere le motivazioni del successo del film del 1931: gli spettatori, infatti, non hanno visto Boris Karloff interpretare un 'mostro', ma si sono trovati di fronte un essere alieno, non riconducibile a una persona conosciuta: una creatura gigantesca, orribile e terrificante, dal volto squadrato e solcato da cicatrici, con palpebre pesanti calate sugli occhi e due elettrodi che spuntano ai lati del collo. Un'interpretazione che, ancora oggi, desta inquietudine, sgomento e paura. E alla quale nessun'altra è stata in grado di sostituirsi nel corso del tempo: né quelle truculente propinateci dalle pellicole della Hammer negli anni Sessanta e Settanta, né la generosa prova di Robert de Niro nel film diretto da Kenneth Branagh del 1994, peraltro deludente sotto molti aspetti. In quest'ultimo caso, gli spettatori, non hanno di fronte una 'creatura', ma vedono nitidamente che si tratta di Robert De Niro, con un po' di cicatrici e deformità. In questo senso grandissimi meriti vanno allo straordinario trucco, opera di Jack Peirce, all’epoca a capo della sezione truccatori della Universal, il quale lavorerà praticamente a tutti i film del nascente genere horror della celebre casa di produzione, a partire da La mummia (1932, sempre interpretato da Boris Karloff). La Creatura, rappresenta più la paura del diverso o più ancora il terrore che suscita in tanti il progresso scientifico?? Entrambe le cose, anche perché è proprio la scienza, spesso e volentieri, a mettere in discussione le nostre certezze e le nostre credenze, che si basano, fondamentalmente, sul rifiuto del nuovo, ma anche del diverso. Come, ad esempio, che le razze non esistono, e ciò che siamo dipende, sostanzialmente, dall'educazione che riceviamo e dalle azioni che compiamo. Per la storia dell'uomo e del mondo non esiste un copione già scritto, il futuro è tutto da determinare, e questo spaventa più di ogni altra cosa. Perché è una nostra responsabilità. ……………………………… Marco Ciardi

Pier Luigi Gaspa

Frankenstein

Pagine 200, Euro 18.00

Con corredo iconografico

Carocci Editore

martedì, 22 maggio 2018

Gli anni del Cineguf (1)

Le edizioni Mimesis hanno mandato in libreria un saggio che va ad occupare uno spazio pochissimo frequentato dalla storiografia cinematografica italiana.

Titolo: Gli anni del Cineguf Il cinema sperimentale italiano dai cine-club al Neorealismo.

Ne è autore Andrea Mariani. Ne è autore Andrea Mariani.

Insegna Teoria dei media e dei nuovi media presso l’Università degli Studi di Udine.

Nello stesso ateneo conduce ricerche sulle pratiche cinematografiche sperimentali nell’Italia degli anni tra le due guerre.

Ha pubblicato saggi e articoli su volumi e riviste nazionali e internazionali. È redattore delle riviste “Bianco e nero. Rivista quadrimestrale del Centro Sperimentale di Cinematografia”, “L’avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes” e “Cinergie. Il cinema e le altre arti”. Ha curato i volumi The Archive/L’Archivio (2012), Il cinema si impara? (2013) e At the Borders of (Film) History (2015). Per i più giovani è bene qualche nota storica che chiarisca la sigla Guf, acronimo che sta per Gruppi Universitari Fascisti e questo già qualcosa dice, ma per saperne di più cliccate QUI e troverete ampie notizie. Mariani conduce un’eccellente indagine storico-critica su quei gruppi, l’aria che respiravano, le loro tendenze, e più di un profilo di autori.

La sua è anche una meritoria opera di ricostruzione per quanto possibile (e difficilissimo a farsi) di un repertorio frammentato e disperso. Dalla presentazione editoriale.

«Questo libro è dedicato a una pratica cinematografica giovanile che emerge e si definisce nel corso di poco più di un decennio, in Italia durante il fascismo: il cosiddetto “cinema sperimentale”. Questa prende forma e si articola all’interno delle strutture dei Gruppi Universitari Fascisti, dando vita a una delle più originali formule associazionistiche della storia del cinema italiano: i Cineguf. Tuttavia questa non sarà semplicemente, né esclusivamente, una storia del cinema sperimentale italiano “dai cine-club al Neorealismo”; piuttosto una proposta metodologica, teorica e critica, che prenderà le mosse dagli oggetti sopravvissuti di tale esperienza: ovverossia i film sperimentali.

Riportato alla luce dopo molti anni, il cinema sperimentale dei Cineguf si rivela una produzione ineludibile, nonché un passaggio cruciale e complesso per la comprensione della stagione successiva del Neorealismo». Segue ora un incontro con Andrea Mariani.

Gli anni del Cineguf (2)

Ad Andrea Mariani (in foto) ho rivolto alcune domande.

Da dove nasce il tuo interesse per i Cineguf?

Ho iniziato ad occuparmi di pratiche sperimentali durante gli anni universitari: mi laureai con una tesi in filologia del cinema sul Napoleon di Abel Gance scritta alla Filmoteca di Madrid, un lavoro che mi avvicinò tanto alla cultura modernista quanto ai protocolli di ricostruzione dei testi e di restauro cinematografico. Il lavoro sui film dei Cineguf deve molto a queste influenze giovanili, inoltre quando mi trasferii a Udine per il dottorato trovai un ambiente assai fertile e stimolante su questi temi di ricerca, e devo in particolare ai miei colleghi e, all’epica, supervisori Leonardo Quaresima e Simone Venturini le prime intuizioni su dove rivolgere i miei scavi. Tuttavia devo anche confessare che arrivai ai Cineguf in un secondo momento: il vero punto di partenza fu un film straordinario, Stramilano di Corrado D’Errico (1929); iniziai a chiedermi da dove venisse quella koinè modernista che il film di D’Errico esprimeva e che cosa ne fu di quella tensione sperimentale nel corso degli anni successivi. I Cineguf sono stati la risposta. Ho iniziato ad occuparmi di pratiche sperimentali durante gli anni universitari: mi laureai con una tesi in filologia del cinema sul Napoleon di Abel Gance scritta alla Filmoteca di Madrid, un lavoro che mi avvicinò tanto alla cultura modernista quanto ai protocolli di ricostruzione dei testi e di restauro cinematografico. Il lavoro sui film dei Cineguf deve molto a queste influenze giovanili, inoltre quando mi trasferii a Udine per il dottorato trovai un ambiente assai fertile e stimolante su questi temi di ricerca, e devo in particolare ai miei colleghi e, all’epica, supervisori Leonardo Quaresima e Simone Venturini le prime intuizioni su dove rivolgere i miei scavi. Tuttavia devo anche confessare che arrivai ai Cineguf in un secondo momento: il vero punto di partenza fu un film straordinario, Stramilano di Corrado D’Errico (1929); iniziai a chiedermi da dove venisse quella koinè modernista che il film di D’Errico esprimeva e che cosa ne fu di quella tensione sperimentale nel corso degli anni successivi. I Cineguf sono stati la risposta. Quando nascono i Cineguf e per iniziativa di chi? I Cineguf, o più propriamente le sezioni cinematografiche dei Gruppi Universitari Fascisti, sono il risultato di uno sforzo corporativo imponente e di un processo articolato e tuttora sbalorditivo di istituzionalizzazione della cultura cinematografica italiana, che grosso modo prende forma con il secondo decennio del regime mussoliniano, il periodo che De Felice definì opportunamente “gli anni del consenso”. L’organizzazione associazionistica e istituzionale della cultura cinematografica vive una prima epoca, vivacissima ma disordinata, tra la metà degli anni venti e i primi anni Trenta: i cine-club, la Scuola nazionale di cinematografia di Roma (la sede di Santa Cecilia)… sono i primi tentativi di organizzazione della cultura cinematografica su cui pesano la mancanza di un progetto integrato e l’instabilità finanziaria. Il 1934 è l’anno centrale, una pietra miliare per la cultura cinematografica italiana tra le due guerre: la fondazione della Direzione generale della cinematografia diretta da Luigi Freddi ri-orienta e ri-fonda i precedenti tentativi con la fondazione del Centro Sperimentale di cinematografia, Cinecittà (la formazione e produzione del cinema “maggiore”), e anche la centralizzazione delle attività cine-amatoriali e cine-associazionistiche (il cinema “minore”): la fondazione dei Cineguf fa tesoro dell’esperienza e della pratica dei primi cine-club, ma si presenta con una struttura integrata e quasi federale, solidissima sul piano dell’equipaggiamento tecnologico, finanziario/produttivo e del sistema distributivo. È il regime fascista nel pieno delle sue funzioni corporative e di costruzione di un consenso integrato e profondo. Dietro la loro fondazione ci sono propulsori diversi: la comunicazione arriva formalmente da Galeazzo Ciano; l’iniziativa sarebbe tuttavia impensabile senza le direzioni impresse dal nuovo corso della segreteria dei Guf di Achille Starace; infine sul piano culturale il giovane Francesco Pasinetti già animatore del cine-club di Venezia ha rappresentato un’influenza innegabile.

Anche se l’analisi politica dei Cineguf non è la prima finalità del libro, inevitabile chiederti se in quei gruppi si mosse, oppure no, una fronda al fascismo… La questione politica è stato un tema decisivo (che spiega anche la diffidenza con cui si è trattato l’argomento per molti anni: non dimentichiamo che il primo importante studio sui Guf arriva solo nel 2003). Nel libro in realtà prendo una posizione, ma sostengo anche la necessità di interrogare la questione politica approfondendo e superando la semplice opzione dell’adesione al regime o della fronda antifascista. Il cinema dei Guf è inevitabilmente e per loro stessa ammissione un cinema politico. Ho cercato, attraverso i film e le tracce archiviali sopravvissute di quell’esperienza, di cogliere e discutere il senso politico dei Cineguf nel quadro della complessità della cultura fascista, una cultura intrinsecamente modernista, dove trovavano posto e giustificazione nella pratica artistica tanto tensioni rivoluzionarie quanto reazionarie. Assai rischioso dunque leggere in senso univoco forme o espressioni che vadano in una direzione piuttosto che in un’altra. Se mi chiedi poi se ho incontrato evidenze concrete del frondismo devo rispondere di no: ma in questo senso ancora molto deve e può essere fatto (anche nella direzione di una ridefinizione delle fonti); ho spesso trovato film sfrontati sul piano espressivo, provocatori nei contenuti, capaci di una freschezza e una libertà di ricerca formale e stilistica rara anche nel cinema successivo. Ma non parlerei necessariamente di resistenza o frondismo per questo.

Ti chiedo di spiegare dove risieda lo sperimentalismo nei Cineguf per non confonderlo con quello, oggi più noto, inizialmente statunitense, nato alla fine degli anni Sessanta Questo è un punto decisivo e credo tra le ragioni del grande interesse di questo fenomeno. I Cineguf assumono fin dall’inizio un marcato carattere movimentizio con tanto di manifesto (il volume Cinema sperimentale di Domenico Paolella). La fondazione dei Cineguf e in generale il nuovo corso impresso dalla Direzione Generale della Cinematografia richiedono un ripensamento profondo delle pratiche e del lessico usato per definirle: la distanza dall’epoca precedente – tanto dal cinema amatoriale e dilettante quanto dal cinema italiano moribondo degli anni venti e trenta – è invocato dai giovani con forza e virulenza. Lo “sperimentale” esprime una parte di questo rinnovamento creativo e racconta una definizione unica nel suo genere: la parola sperimentale è stata qualificata con notevole chiarezza è usata come fattore differenziale, per descrivere la pratica dei Cineguf e in generale l’esercizio serio della competenza cinematografica (che dunque non andava confuso con il dilettantismo). Recenti studi hanno dimostrato che anche il mondo del cinema amatoriale americano negli stessi anni stava vivendo una rifondazione lessicale simile: il termine “experimental” nel campo dell’Home Movies stava maturando pregnanza significativa proprio in quegli anni, non solo e non tanto nel confronto con le avanguardia (una tesi già dimostrata), ma anche nella direzione di una esplorazione della tecnica e della “costruzione” del film, in singolare assonanza con il dibattito nostrano: in questo senso uno sguardo transnazionale può ancora rivelare corrispondenze inedite a livello globale.

Dall’esperienza dei Cineguf sono usciti nomi che poi apparterranno alla storia professionale del cinema italiano? Assolutamente sì. I Cineguf hanno coinvolto una moltitudine di giovani e offriva loro prima di tutto un percorso di formazione ed educazione alla professionalità (in senso lato): un ingresso nella società adulta e nella modernità tecnologica, non esclusivamente cinematografica. Ma molti sono i nomi eccellenti coinvolti in attività produttive o critiche: in ordine sparso ricordo Luigi Comencini, Mario Monicelli, Luciano Emmer, Michele Gandin, Luigi Veronesi, Michelangelo Antonioni, Damiano Damiani, Mario Verdone, Alberto Lattuada, Alberto Mondadori, Pier Paolo Pasolini, Domenico Paolella, ma i nomi eccellenti più o meno celebri sono numerosi… ……………………………. Andrea Mariani

Gli anni del Cineguf

Pagine 276, Euro 24.00

Mimesis

lunedì, 21 maggio 2018

Andare per i luoghi del '68

Il giornalista Toni Capuozzo ha avuto un accidentato percorso politico che l’ha portato da Lotta Continua a posizioni berlusconiane, non sono, quindi, vicino alle sue partenze né tanto meno ai suoi approdi ma oggi presento un libro di cui è autore perché ha scritto pagine che con elogiabile sincerità evitano sia il rinnegare sia il rimpiangere.

Il volume, pubblicato dalla casa editrice il Mulino è intitolato Andare per i luoghi del ‘68.  Capuozzo, come dice nel libro, portava nel ’68 girando per l’Europa (con qualche tappa in guardina e rimpatrio forzato) un provvidenziale sacco a pelo e nel suo zaino non aveva Marcuse ma il Kerouac di “On the Road”. Capuozzo, come dice nel libro, portava nel ’68 girando per l’Europa (con qualche tappa in guardina e rimpatrio forzato) un provvidenziale sacco a pelo e nel suo zaino non aveva Marcuse ma il Kerouac di “On the Road”.

Questo spiega qualcosa di lui.

Scrive nella parte introduttiva “… nel volume torna spesso il nome di Mauro Rostagno. Non è un caso: credo rappresenti al meglio quello che fu il ’68, o almeno la parte migliore di quell’anno. E lo abbia rappresentato nel tempo, forse perché la sua è stata una vita breve, vissuta nel rifiuto della carriera, in una curiosità diffidente delle ideologie, nella cura gentile dei tossici, nella lotta alla mafia”.

Il libro propone un viaggio attraverso alcuni luoghi del ’68 noti all’autore per averli attraversati fisicamente o intellettualmente: la Trieste di Basaglia, Venezia e Porto Marghera, Trento e Sociologia, Milano e la Zanzara, Torino e la Fiat, l’Isolotto e Barbiana, Pisa e la Normale, Roma e Valle Giulia, la Sicilia di Rostagno e Danilo Dolci.

Usa un metodo che mi ricorda quello caro allo storico tedesco Karl Schlögel che interpreta il tempo attraverso lo spazio; vede i luoghi come montagne che continuano a esistere anche quando la fede che le ha spostate è svanita da tempo. Dalla presentazione editoriale.

«Prendetela, questa guida, come le briciole di Pollicino. Piccole tracce per un pellegrinaggio per niente compunto. Ma lo spirito del ’68 è lì a ricordarvi che i sentieri tracciati non sono l’unica via per conoscere e attraversare il bosco.

Il ‘68 è stato moltissime cose immateriali: la musica, i poster, Bandiera Gialla alla radio, la scoperta dei “giovani” a livello planetario. Ed è stato anche molte cose materiali: l’eskimo e le Clarks, le minigonne, gli stivaletti, il mangiadischi, il ciclostile e il megafono. Ha generato nuovi modi di fare politica tra autogestioni e assemblearismo, di stare insieme nelle comuni o nelle famiglie aperte, di viaggiare tra nomadismo e misticismo». Toni Capuozzo

Andare per i luoghi del ‘68

Pagine 134, Euro 12

il Mulino

venerdì, 18 maggio 2018

Alle origini di Quarto Potere (1)

- “Era veramente grande. Non i suoi film. Lui” (Andy Warhol) - “Attore sublime... A me ricorda Raffaello che cammina per le strade di Roma nel '500 e a ogni passo fermarsi perché la gente gli bacia le mani, le vesti” (Carmelo Bene)

Questi due ritratti riguardano lo stesso uomo: Orson Welles (1915 – 1985).

Una vita vertiginosa, un genio alla radio, sulla scena, nel cinema.

Fino a pochi anni fa, si pensava perduto per sempre uno dei suoi film, ad essere precisi il suo primo film ("Too much Johnson”), 1938, un b/n, muto, girato su ritmi slapstick.

Fu ritrovato settant’anni dopo, nel 2008, a Pordenone.

La casa editrice Mimesis ha ora dedicato alla storia di quel film e del suo rinvenimento un libro: Alle origini di Quarto Potere Il film perduto di Orson Welles La casa editrice Mimesis ha ora dedicato alla storia di quel film e del suo rinvenimento un libro: Alle origini di Quarto Potere Il film perduto di Orson Welles

Ne è autore Massimiliano Studer.

Ha conseguito una laurea in Psicologia presso l’Università di Torino. Realizzato studi e indagini estetiche su Stanley Kubrick, Orson Welles e Leni Riefenstahl. Su quest’ultima ha pubblicato una ricerca monografica su Olympia per le Edizioni. Mimesis.

È il direttore responsabile di Forma Cinema.

Insegna linguaggio cinetelevisivo presso l’ITSOS A. Steiner di Milano ed è dottorando in Cinema presso l’Università di Udine. “Alle origini di Quarto Potere” gode di una scrittura rigorosamente documentaria arricchita con notazioni critiche illuminanti, la quale cosa rende il libro un’opera storico-critica. Inoltre, possiede la capacità d’incatenare alle pagine il lettore coinvolgendolo in una storia condotta con le scansioni di un romanzo giallo.

Il volume si avvale di un'intervista, condotta da Studer, con il grande esperto di cinema wellesiano Ciro Giorgini (1952 – 2015); QUI in un video con riprese intercalate da sequenze di “Too much Johnson”.

La prefazione è del noto critico cinematografico Paolo Mereghetti che si laureò in Filosofia a Milano con una tesi di laurea proprio su Orson Welles. Dalla presentazione editoriale

«Orson Welles. Quando si legge questo nome ci si trova nella strana condizione di dover fare i conti con un gigante che si è sempre divertito a creare rompicapi e meraviglie filmiche. La sua vita e i suoi innumerevoli progetti e lasciti, che ha sparso in tutto il mondo occidentale, lo rendono un labirinto vivente. Questo volume, che va ad arricchire significativamente l’esegesi wellesiana, presenta una ricostruzione di ampio respiro del mondo artistico e culturale del primo Orson Welles, prestando particolare attenzione al contesto storico e politicoculturale della New York degli anni Trenta.

“Too Much Johnson”, un film inedito di Welles, viene scoperto per caso in Italia nel 2008, esattamente settant’anni dopo la sua realizzazione. Un film invisibile, dunque, che, per uno strano scherzo del destino, ha riportato in auge lo studio e l’approfondimento di una parte importante della carriera di Welles». Segue ora un incontro con Massimiliano Studer.

Alle origini di Quarto Potere (2)

A Massimiliano Studer – in foto – ho rivolto alcune domande. Puoi, in sintesi, ricordare com’è avvenuto il ritrovamento di “Too much Jhonson”?  Le bobine hanno avuto questo percorso. Nel 1947, Welles arriva in Italia e, presumibilmente, si porta dietro parecchi materiali dagli Stati Uniti. A metà degli anni ‘60 acquista una villa in un sobborgo lussuoso di Madrid e deposita i materiali di Too Much Johnson. A metà anni ‘70 il regista vende la villa, ma fa spedire tutti i materiali a Roma a nome di Paola Mori, sua moglie, a uno spedizioniere, la Interdean. Nessuno paga l’affitto a Interdean, che poi fallisce. La Roiatti rileva questa società, comprese le bobine di TMJ. Passano diversi decenni e nessuno sa più a chi appartengono le casse dove sono contenute le bobine. Nel 2003, Mario Catto, che collabora sia per Roiatti che per Cinemazero, si fa carico di far trasferire i materiali dalla società di trasporti al cineclub di Pordenone: nessuno sa a chi appartengono le casse nè ne conosce il contenuto. Per altri 5 anni, le casse rimangono ancora sigillate, fino al dicembre 2008. Per sapere il resto della storia, invito i lettori a leggere il libro... Le bobine hanno avuto questo percorso. Nel 1947, Welles arriva in Italia e, presumibilmente, si porta dietro parecchi materiali dagli Stati Uniti. A metà degli anni ‘60 acquista una villa in un sobborgo lussuoso di Madrid e deposita i materiali di Too Much Johnson. A metà anni ‘70 il regista vende la villa, ma fa spedire tutti i materiali a Roma a nome di Paola Mori, sua moglie, a uno spedizioniere, la Interdean. Nessuno paga l’affitto a Interdean, che poi fallisce. La Roiatti rileva questa società, comprese le bobine di TMJ. Passano diversi decenni e nessuno sa più a chi appartengono le casse dove sono contenute le bobine. Nel 2003, Mario Catto, che collabora sia per Roiatti che per Cinemazero, si fa carico di far trasferire i materiali dalla società di trasporti al cineclub di Pordenone: nessuno sa a chi appartengono le casse nè ne conosce il contenuto. Per altri 5 anni, le casse rimangono ancora sigillate, fino al dicembre 2008. Per sapere il resto della storia, invito i lettori a leggere il libro...

Quale contributo dà quersto film alla conoscenza critica dell’opera di Welles ? Il ritrovamento di Too Much Johnson ha riaperto lo studio del cinema di Welles perchè è un’opera filmica precedente a “Quarto potere”, il suo film più famoso e studiato. Welles, fino al progetto su TMJ, si era occupato “solo” di teatro e radio. Con questo esperimento cine-teatrale, Welles prende coscienza delle potenzialità espressive del cinema e del montaggio e quando la RKO gli offre un contratto per iniziare a dirigere film, Welles ha già un magnifico curriculum artistico: teatro, radio e anche cinema, grazie a TMJ. Scrivi che Welles spesso affermava di sapere nulla della macchina da presa e così via.

Perché non bisogna credergli? Sono diversi i motivi per non dover credere a Welles quando si parla di esperienze professionali cinematografiche pre-Kane. Sia “Hearts of Age”, il suo primo cortometraggio molto amatoriale, che, soprattutto “Too Much Johnson”, dimostrano che il regista aveva avuto già solide esperienze nel cinema. A Welles serviva, invece, dichiarare che “Quarto potere”, considerato un capolavoro assoluto del cinema, fosse stato realizzato senza conoscere la forma cinematografica. Riferisci che l’Fbi in run rapporto stilato su Welles lo definì “rosso come un fuoco d’artificio”. Avevano ragione o torto gli estensori di quella nota spionistica? Per rispondere alla domanda, è necessario capire che l’FBI, all’epoca, era alla ricerca di qualsiasi indizio, anche il più insignificante, per dimostrare l’appartenenza al Partito Comunista delle persone su cui indagava. Certamente Welles era impegnato politicamente ed era coinvolto in molte attività culturali gestite e stimolate dal CPUSA (Communist Party USA), ma non si è mai iscritto al partito. Dedichi parecchie pagine del tuo libro al carteggio fra Welles e Eizenstein.

Qual è l’importanza di quell’epistolario? Questo carteggio è una sorta di santo Graal della ricerca, perchè sembrava un mito e nessuno aveva mail letto queste lettere. Le due migliori menti del cinema della storia, due autentici giganti, sono entrati in contatto e hanno avuto modo di scambiarsi la loro stima. Devo ammettere, però, che ci vorrebbero nuove ricerche per poter recuperare le lettere che Welles ha spedito a Ejzenstejn. ………………………………………… Massimiliano Studer

Alle origini di Quarto Potere

Prefazione di Paolo Mereghetti

Con un’intervista a Ciro Giorgini

Corredo d’immagini in b/n

Pagine 234, Euro 20.00

domenica, 13 maggio 2018

La famiglia F. (1)

Gli Editori Laterza hanno pubblicato un libro che illuminando angoli di storia di una famiglia, dà luce a pagine della storia del nostro Paese e, in particolare, della storia della Sinistra italiana.

Operazione condotta con delicatezza da una componente di quella stessa famiglia: una grande storica: Anna Foa, autrice del volume intitolato La famiglia F.

Fosse vero che a livello neurovegetativo le emozioni provate dalla gestante possano influire sul carattere di chi nascerà, molte cose si spiegherebbero del carattere di quell’autrice. Lisa Giua, la madre, infatti, incinta di Anna, viene arrestata dalla famigerata banda Kock e toccherà proprio al suo futuro sposo Vittorio Foa, recapitare il messaggio di rifiuto della Resistenza a uno scambio di prigionieri, la quale cosa significava deportazione in Germania della donna e della nascitura se mai fosse venuta al mondo. Fosse vero che a livello neurovegetativo le emozioni provate dalla gestante possano influire sul carattere di chi nascerà, molte cose si spiegherebbero del carattere di quell’autrice. Lisa Giua, la madre, infatti, incinta di Anna, viene arrestata dalla famigerata banda Kock e toccherà proprio al suo futuro sposo Vittorio Foa, recapitare il messaggio di rifiuto della Resistenza a uno scambio di prigionieri, la quale cosa significava deportazione in Germania della donna e della nascitura se mai fosse venuta al mondo.

Le cose, per fortuna, presero altra piega.

Dalle pagine di “La famiglia F.” conosciamo le immagini di uno scenario familiare tutto vissuto all’insegna dell’opposizione alle dittature e allo stesso autoritarismo della Sinistra.

Uno zio anarchico che muore in Spagna probabilmente ucciso dai comunisti, nonni materni rinchiusi in un carcere fascista, zii paterni costretti alla fuga per via delle leggi razziali e il padre Vittorio che trascorre 8 anni della sua giovinezza condannato dal tribunale speciale dopo una spiata di Pitigrilli.

Inoltre, l’unione e la separazione dei genitori Vittorio e Lisa sono narrate da Anna Foa riuscendo a tenere insieme la partecipazione filiale, senza alcun accenno a romanzerie, con l’analisi dei caratteri dei due il cui percorso esistenziale è condizionato dalla storia politica che attraversano.

In questo libro, viene fuori ancora una volta – si pensi a Portico d'Ottavia 13 – la capacità dell’autrice di osservare un nucleo storico, illustrarne l’universo che lo circonda e coglierne la lezione di memoria che ne deriva.

Dalla presentazione editoriale

«La storia della sinistra italiana è anche una storia di famiglia. È il caso della famiglia Foa, dai nonni al padre Vittorio e alla madre Lisa, fino ai figli Anna, Renzo e Bettina.

Una famiglia in cui la passione politica e l’impegno civile si sono intrecciati così fortemente con lo svolgimento della vita quotidiana da educare e governare anche le relazioni, i sentimenti. Una storia familiare e autobiografica aperta a tutte quelle remissioni della memoria e a quelle percezioni personali che la rendono dichiaratamente parziale e non definitiva. Un esperimento storiografico nuovo e condotto ‘sul vivo’ per riscoprire le passioni del Novecento». QUI l’inizio del libro e l’Indice Un breve video sul volume, protagonista l’autrice. Segue ora un incontro con Anna Foa.

La famiglia F. (2)

Ad Anna Foa (in foto) ho rivolto alcune domande.  Fra ricerche e stesura, quanto tempo hai impiegato a scrivere questo libro? Fra ricerche e stesura, quanto tempo hai impiegato a scrivere questo libro?

Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. L’idea del libro l’avevo già da parecchi anni, e spesso mi appuntavo qualcosa o mettevo da parte qualche libro, documenti, fotografie allo scopo di riprendere il tutto quando mi fossi messa a scriverlo. Poi, dal momento in cui ho davvero cominciato, direi sono passati poco più di due anni, con vari abbandoni e riprese. La fase finale della stesura mi ha richiesto circa un anno, anche qui con molte interruzioni.

Nell’accingerti a scrivere, qual è la prima cosa che hai deciso di fare e quale la prima da evitare? Il primo scoglio, e certo il maggiore, è stato quello di che struttura dare al libro. Ho cercato dei modelli, ho fatto molte letture e ho avuto molti ripensamenti. Non volevo fare un libro che andasse in ordine cronologico, pensavo piuttosto ad una coperta a patchwork, ma dopo la prima metà del libro, fatta di ritratti diversi e di diversa misura e importanza, la struttura ha preso inevitabilmente la forma di un imbuto, che andava a confluire nella storia dei miei genitori.

La cosa principale da evitare era quella di scrivere un’autobiografia. Io c’ero inevitabilmente, non potevo evitarlo, ma volevo esserci solo come sguardo, percezione. Le mie vicende dovevano entrare solo se servivano a chiarire e illuminare la storia, non di per sé. Anche questo è stato difficile da realizzare e non so se ci sono davvero riuscita. Credo proprio di sì, e non sono il solo a crederlo.

Nell’Epilogo si legge: “Scrivendo questo libro, senz’altro il più difficile per me di quelli che ho scritto, ho voluto al tempo stesso capire e ricordare”.

Vuoi dire, alla fine del lavoro, che cosa è derivato per te da quei due ultimi verbi? Capire: capire la storia della mia famiglia e quella dei tempi in cui i miei famigliari hanno vissuto. Il contributo che hanno dato a quella storia, la passione che ci hanno messo. L’intreccio fra vita privata e passione politica. Dovevo capirlo, arrivata alla vecchiaia, e per farlo sentivo il bisogno di scriverne. E dato il mio mestiere era ovvio che il libro non sarebbe rimasto in un cassetto.

Ricordare: siamo in un periodo di inflazione di memoria, ed anche io ne sono tra i responsabili. Però avevo la sensazione che questa memoria, dei miei famigliari ma anche del mondo a cui appartenevano, stesse offuscandosi. Che i grandi cambiamenti avvenuti non permettessero più nemmeno di capire. E sentivo il bisogno di restituirla, per quanto potevo.

Dentro di me, ricordare e capire, poi, sono diventate una cosa sola.

C’è ancora qualcosa che riconosci in vita dello spirito di quella Sinistra che ha attraversato la storia della Famiglia F. ? Forse come aspirazione, desiderio, rimpianto. Ma non come realtà. ……………………………………………………………………………... Anna Foa

La Famiglia F.

Pagine 184, Euro 16.00

Laterza

venerdì, 11 maggio 2018

Pagina Uno

Quante sono le riviste on line in Italia?

Difficile dirlo anche perché non tutte sono registrate presso i Tribunali dove hanno sede e, quindi, il loro numero sfugge a una ricerca.

Troppe? Troppo poche? Non so dirlo.

So, però, che non è difficile capire che quelle degne di lettura sono poche.

Perché tanto è lo spazio occupato dal cazzeggio, dalla vanità, dalla futilità.

Pagina Uno è, invece, una rivista (ma è anche qualcosa di più perché è un articolato progetto culturale come si può leggere QUI) che esplora e analizza il viaggio percorso da una società, la nostra, ma non soltanto la nostra, composta, in larghissima parte, da padroni, finti padroni, aspiranti padroni e una massa costretta e ridotta alla cenciosità economica, morale, culturale, che non ha forza di riscattarsi ma solo di berciare negli stadi, affiliarsi a gang, comportandosi in basso in modo scoperto così come fanno in alto in maniera occulta. Pagina Uno è, invece, una rivista (ma è anche qualcosa di più perché è un articolato progetto culturale come si può leggere QUI) che esplora e analizza il viaggio percorso da una società, la nostra, ma non soltanto la nostra, composta, in larghissima parte, da padroni, finti padroni, aspiranti padroni e una massa costretta e ridotta alla cenciosità economica, morale, culturale, che non ha forza di riscattarsi ma solo di berciare negli stadi, affiliarsi a gang, comportandosi in basso in modo scoperto così come fanno in alto in maniera occulta.

Credo mai esistita un’età dell’Oro, ma questa è un cospicuo esempio di un’età di Merda.

Di “Pagina Uno” – guidata da Giovanna Cracco – si può anche non condividere tutto quanto espone (a me, càpita, ad esempio), ma le va riconosciuto un valore culturale, espressivo, di primo piano.

Ora è uscito il numero 57 che conferma quanto appena sopra ho scritto. Articoli tutti ben fatti, ma, a me, soprattutto uno mi è sembrato straordinario. È sul carattere delle droghe oggi. Ho leggiucchiato parecchio sull’argomento e vi assicuro che è raro trovare, in uno spazio di poche pagine, una tale rigorosa documentazione scientifica e i suoi riflessi sociologici attraversando anche un excursus storico delle varie sostanze.

Di Giovanna Baer la firma. Forse devo vergognarmene, ma è la prima volta che incontro il suo nome. È stato per me un incontro fortunato. Cliccare QUI per sottoscrivere un abbonamento alla rivista in formato cartaceo.

A cosa serve l'utopia

Il dizionario così definisce la parola “Utopia”: Deriva dal greco οὐ ("non") e τόπος ("luogo") e significa "non-luogo". Nella parola, coniata da Tommaso Moro, è presente in origine un gioco di parole con l'omofono inglese eutopia, derivato dal greco εὖ ("buono" o "bene") e τόπος ("luogo"), che significa quindi "buon luogo". Questo, dovuto all'identica pronuncia, in inglese, di "utopia" e "eutopia"; dà quindi origine ad un doppio significato.

A Modena, alla Fondazione Fotografia (Galleria Civica di Modena e Fondazione Fotografia Modena fanno parte – insieme con il Museo della Figurina – di Fondazione Modena Arti visive, istituzione diretta da Diana Baldon) è in corso una mostra che proprio all’utopia è dedicata. È prodotta dall’istituzione prima citata; è programmata nell’àmbito del festival Fotografia Europea dedicato quest’anno al tema “Rivoluzioni. Ribellioni, cambiamenti, utopie.”

Titolo: A cosa serve l’utopia.

Ne sono curatori: Chiara Dall'Olio e Daniele De Luigi.

Il titolo della mostra è tratto dal paragrafo «Finestra sull’utopia» del volume “Parole in cammino” di Eduardo Galeano (1940-2015). Lo scrittore uruguaiano descrive l’utopia come un orizzonte mai raggiungibile, che si allontana da noi di tanti passi quanti ne facciamo. Chiedendosi “a cosa serve l’utopia”, si risponde “a camminare”.

L’immagine in foto è stata ripresa a Beirut.  Il percorso espositivo inizia con uno scatto emblematico del 1968 in cui studenti parigini, fotografati da Bruno Barbey si passano di mano in mano dei sampietrini. Segue Omaggio ad Artaud di Franco Vaccari che celebra il potere dell’invenzione linguistica di far immaginare ciò che non esiste, e prosegue con alcune immagini evocative dell’utopia comunista: dopo la gigantografia di Lenin fotografata da Mario De Biasi a Leningrado (1972), appare l’immagine creata dal rumeno Josif Király di alcuni ragazzi che nel 2006 passano il tempo libero seduti su una statua abbattuta del leader sovietico. Piazza San Venceslao a Praga nel 1968, fotografata da Ian Berry e gremita di giovani che si ribellavano all’occupazione russa, fa da contraltare alle opere che mostrano la sorte beffarda che subiscono talvolta le icone delle rivoluzioni: è il caso della serie Animal Farm (2007) della ceca Swetlana Heger, che mostra sculture di animali presenti nei parchi di Berlino le quali, secondo le informazioni raccolte dall'artista, sarebbero state realizzate con il bronzo della monumentale statua di Stalin rimossa nel 1961 dalla Karl-Marx-Allee; oppure di Sale of Dictatorship (1997-2000) dello slavo Mladen Stilnović, in cui i ritratti di Tito passano dalle vetrine dei negozi alle bancarelle dei mercatini di memorabilia. Il percorso espositivo inizia con uno scatto emblematico del 1968 in cui studenti parigini, fotografati da Bruno Barbey si passano di mano in mano dei sampietrini. Segue Omaggio ad Artaud di Franco Vaccari che celebra il potere dell’invenzione linguistica di far immaginare ciò che non esiste, e prosegue con alcune immagini evocative dell’utopia comunista: dopo la gigantografia di Lenin fotografata da Mario De Biasi a Leningrado (1972), appare l’immagine creata dal rumeno Josif Király di alcuni ragazzi che nel 2006 passano il tempo libero seduti su una statua abbattuta del leader sovietico. Piazza San Venceslao a Praga nel 1968, fotografata da Ian Berry e gremita di giovani che si ribellavano all’occupazione russa, fa da contraltare alle opere che mostrano la sorte beffarda che subiscono talvolta le icone delle rivoluzioni: è il caso della serie Animal Farm (2007) della ceca Swetlana Heger, che mostra sculture di animali presenti nei parchi di Berlino le quali, secondo le informazioni raccolte dall'artista, sarebbero state realizzate con il bronzo della monumentale statua di Stalin rimossa nel 1961 dalla Karl-Marx-Allee; oppure di Sale of Dictatorship (1997-2000) dello slavo Mladen Stilnović, in cui i ritratti di Tito passano dalle vetrine dei negozi alle bancarelle dei mercatini di memorabilia.

Il percorso prosegue con alcune immagini riferite al Medioriente e ai suoi conflitti mai sanati: da quello iraniano con la rivoluzione khomeinista, testimoniata da uno scatto di Abbas nel 1978 e la rilettura fatta di quegli eventi in Rock, Paper, Scissors (2009) da Jinoos Taghizadeh — che marca l’enorme distanza che separa speranze di cambiamento e realtà — al conflitto israelo-palestinese, evocato dalle torri militari di avvistamento presenti in Cisgiordania che Taysir Batniji ha chiesto di documentare clandestinamente a un fotografo palestinese (2008), fino alle lettere che un detenuto libanese, imprigionato durante l’occupazione israeliana nel Libano meridionale, ha inviato dal carcere ai suoi cari e che Akram Zaatari ha fotografato nel lavoro Books of letters from family and friends (2007). Completa questo gruppo di opere uno scatto di Charles Steele-Perkins che racconta proprio quei disordini del 1982.

Le opere sono poste in dialogo con una serie d’immagini scelte dagli archivi della Magnum, l’agenzia fondata a New York e Parigi nel 1947 da Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger e David Chim Seymour. Le fotografie Magnum, stampate su grande formato, ritraggono attraverso l’occhio di celebri fotoreporter come Abbas, Bruno Barbey, Ian Berry e Alex Majoli, momenti culminanti di rivolta divenuti iconici nell’immaginario collettivo come il Sessantotto a Parigi e Tokyo, la caduta del Muro di Berlino nel 1989, oppure il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti negli anni Sessanta fino alla Primavera araba. Ufficio Stampa: Irene Guzman, +39 349 1250956, Email: i.guzman@fmav.org “A cosa serve l’utopia”

A cura di

Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi

Fondazione Fotografia, Modena

Informazioni: 059 – 203 29 11/203 2940 * fax +39 059 – 203 29 32

Fino al 22 luglio 2018

Ingresso libero

Arlecchino servitore di due padroni

Domanda. qual è lo spettacolo teatrale italiano più visto nel mondo?

La risposta: Arlecchino servitore di due padroni.

Un’avventura scenica unica, irripetibile, fatta di giochi e malinconie, lazzi e bisticci che incantano perché sono quelli di sempre.

Terminate il 13 aprile una serie di repliche sul palcoscenico del Teatro Grassi, la casa che dal 1947 ospita uno spettacolo entrato nel mito, eccolo in tournée.

L’ottimo Ufficio stampa del Teatro di Roma, guidato da Aurelia Realino, informa e volentieri rilancio qui di seguito, il suo comunicato.  «Dal 15 al 20 maggio al Teatro Argentina è di scena Goldoni con Arlecchino servitore di due padroni, a vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Strehler, un inarrestabile fiume in piena con le maschere della commedia dell’arte che continuano a incantare i palcoscenici del mondo: “Arlecchino servo di due padroni”.di Carlo Goldoni per la regìa di Giorgio Strehler. «Dal 15 al 20 maggio al Teatro Argentina è di scena Goldoni con Arlecchino servitore di due padroni, a vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Strehler, un inarrestabile fiume in piena con le maschere della commedia dell’arte che continuano a incantare i palcoscenici del mondo: “Arlecchino servo di due padroni”.di Carlo Goldoni per la regìa di Giorgio Strehler.

Messa in scena di Ferruccio Soleri con la collaborazione di Stefano de Luca.

Con Enrico Bonavera.

E (in ordine alfabetico) Giorgio Bongiovanni, Francesco Cordella, Alessandra Gigli, Stefano Guizzi, Pia Lanciotti, Sergio Leone, Lucia Marinsalta, Fabrizio Martorelli, Tommaso Minniti, Stefano Onofri, Annamaria Rossano.

Con i suonatori Gianni Bobbio, Francesco Mazzoleni, Matteo Fagiani, Celio Regoli, Elisabetta Pasquinelli.

Scene Ezio Frigerio - costumi Franca Squarciapino - luci Gerardo Modica - musiche Fiorenzo Carpi - movimenti mimici Marise Flach - scenografa collaboratrice Leila Fteita - maschere Amleto e Donato Sartori

La storia di Arlecchino servitore di due padroni, diceva Giorgio Strehler, è “memoria vivente”. Come un inarrestabile fiume in piena, lo spettacolo fa nascere ogni sera la magia in palcoscenico. Perché “Arlecchino è sempre uguale e sempre diverso”, scriveva il maestro, ed è “libero dal tempo che passa”. Lo spettacolo si presenta nella versione curata dal suo interprete di sempre, Ferruccio Soleri, entrato nel Guinness dei Primati per aver offerto la sua arte per una intera vita alla celebre maschera goldoniana, e qui con l’avvicendamento di Enrico Bonavera, che subentra, in un gioco di staffetta, al grande interprete che a sua volta ha ereditato la maschera di Arlecchino da Marcello Moretti (a partire dal 1959). Fra squilli di tromba e battere di grancassa, Arlecchino, con il suo vestito a pezze multicolori e la sua maschera da gatto, trascina con la sua inarrestabile carica di energia e di emozione, riproponendo i lazzi, i duelli e le risate, ma soprattutto la poesia, il “teatro puro” della drammaturgia goldoniana, nella versione registica ideata da Strehler nel 1947. A distanza di 70 anni l’opera non ha perso la sua energia e la sua originalità, soprattutto linguistica. Una grande famiglia, un vero e proprio manifesto di un modo di fare teatro, in cui trovano posto anche interpreti più giovani in un ideale passaggio del testimone con i loro predecessori. Un esempio di commedia dell’arte sorprendentemente agile, incastonata in un palco metateatrale, intorno e dentro al quale agiscono i vari personaggi, le varie maschere, a comporre una allegra e colorata festa con segreti, giuramenti e scambi di persona». Ufficio Stampa Teatro di Roma: Amelia Realino

tel. 06. 684 000 308 I 345.4465117; e_mail: ufficiostampa@teatrodiroma.net Arlecchino servo di due padroni

di Carlo Goldoni

Regìa di Giorgio Strehler

Teatro di Roma

Dal 15 al 20 maggio

giovedì, 10 maggio 2018

Art Around

A chi di noi non è capitato di passare per una località e solo dopo averla lasciata accorgersi che proprio lì c’era una mostra che tanto volentieri avremmo visitato.

Oppure che nella nostra città sta per chiudere quell’esposizione di cui abbiamo rinviato la visita fino a rischiare di perderla.

Ora questo rischio è notevolmente ridotto grazie ad una piattaforma ideata e realizzata da

Cristiana Campanini giornalista laureata in storia dell'arte, scrive per Abitare, Arte e La Repubblica.

Art Around il nome di quella piattaforma. Art Around il nome di quella piattaforma. Si tratta di un grande archivio geolocalizzato, fruibile sia da pc sia da smartphone e tablet.

Si può consultare in vari modi: per località, per artista, per genere della mostra, per date; inoltre per ciascuna sede, “Art Around” suggerisce anche ciò che accade nel raggio di un chilometro e mezzo, in altre gallerie. Credo nel valore degli archivi – dice Campanini – e credo che l'universo delle gallerie italiane delinei un museo diffuso che attende di essere valorizzato. Ogni mese da oltre 10 anni raccolgo i materiali digitali di tutte le mostre in galleria per le mie ricerche giornalistiche, un materiale che ogni mese veniva cestinato dopo una spunta di una decina di eventi. Tre anni fa ho deciso che avrei dovuto trovare il modo per non disperdere la memoria di quelle ricerche, introvabili se non frammentate per città. E per valorizzarle ho capito presto che sarebbe stato necessario sistematizzarle e condividerle, rendendole disponibili in un grande archivio delle gallerie italiane.

mercoledì, 9 maggio 2018

L'Ateo

Il fumettista Stéphane Charbonnier (in arte Charb, direttore di Charlie Hebdo, ucciso nella sua redazione dagli islamisti il 7 gennaio 2015) in una sua lettera: Fate la caricatura dell'assenza di Dio, fategli il naso grosso, il naso piccolo, gli occhi folli, una chioma irsuta, tanto nessun ateo vi trascinerà mai in un'aula di giustizia, non riceverete mai minacce di morte e le vostre sedi non verranno mai distrutte». È questa una felicissima sintesi del pensiero di noi atei che ci differenzia dai credenti di ogni religione. Tale posizione è da anni ben rappresentata dall’Uaar(Unione Atei e Agnostici Razionalisti).

L’Unione, come già altre volte ho segnalato in queste pagine, tra i suoi mezzi di comunicazione si avvale del bimestrale L’Ateo diretto da Francesco D’Alpa e Maria Turchetto. L’Unione, come già altre volte ho segnalato in queste pagine, tra i suoi mezzi di comunicazione si avvale del bimestrale L’Ateo diretto da Francesco D’Alpa e Maria Turchetto.

Nel suo più recente (n. 2/2018) dedica uno special al tema Natura.

Vi concorrono articoli dei due direttori, un’intervista di Stefano Bigliardi a Nicla Vassallo; interventi di Francesco Remotti, Stefano Scrimma, Guido Corallo, scriiti di Alfred Schmidt.

Altri interventi dedicati ad altri temi sono firmati da Valerio Pocar (legge sulla DAT – Dichiarazione Anticipata di Trattamento e ius soli); Maria Laura Cattinari (consigli e informazioni sulla DAT); Elena Corna (chiesa e pirateria); Roberto Grendene (il diritto di scelta dei bambini); Luigi Lombardi Vallauri (Religione e bambini); Sergio Puxeddu (il diritto di morire); Enrica Rota (storia e significati dei Divieti).

Seguono rubriche dedicate a recensioni e lettere dei lettori, il tutto scandito da divertenti vignette. Segnalo che nel numero precedente (n.1/2018) c’è stato uno special dedicato a “Razza e razzismo” con un’eccellente guida alla lettura, a cura di Maria Turchetto, fra i testi su quel tema più recenti e facilmente reperibili. L’Ateo costa 4.00 euro ed è acquistabile nelle seguenti librerie. In queste biblioteche lo si può consultare. Cliccare QUI per l’Archivio dei numeri precedenti.

Karate paranormale

Da molti anni Massimo Polidoro, nato a Voghera nel 1969, segretario nazionale del CICAP ("Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze" – presieduto da Piero Angela – cui aderiscono famosi nomi da Edoardo Boncinelli a Piergiorgio Odifreddi, da Giulio Giorello a Carlo Rubbia, da Giorgio Barbujani a Telmo Pievani e vi appartenne Margherita Hack), conduce con taglio scientifico una vittoriosa guerra contro credenze, fenomeni ritenuti paranormali, leggende metropolitane e via bufaleggiando. Da molti anni Massimo Polidoro, nato a Voghera nel 1969, segretario nazionale del CICAP ("Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze" – presieduto da Piero Angela – cui aderiscono famosi nomi da Edoardo Boncinelli a Piergiorgio Odifreddi, da Giulio Giorello a Carlo Rubbia, da Giorgio Barbujani a Telmo Pievani e vi appartenne Margherita Hack), conduce con taglio scientifico una vittoriosa guerra contro credenze, fenomeni ritenuti paranormali, leggende metropolitane e via bufaleggiando.

Ora dispone di un suo Canale Youtube dove racconta strane storie svelando i tanti falsi misteri diffusi, talvolta, perfino da fonti autorevoli e insospettabili. Sapevate, ad esempio, che esiste un Maestro di Karate cintura nera 7° Dan che abbatte gli avversari senza dover usare tecniche di combattimento ma usando soltanto il potere della mente? Oltre, ovviamente, al Maestro stesso, c’è chi sostiene di sì.

Polidoro ha voluto vederci chiaro e vedete qui com’è andata a finire.

lunedì, 7 maggio 2018

Chandler: l'indagine della totalità

La casa Editrice Cronopio ha mandato da poco nelle librerie un saggio su Raymond Chandler (Chicago, 23 luglio 1888 – La Jolla, California, 26 marzo 1959) di Fredric Jameson.

Titolo: Raymond Chandler L’indagine della totalità.

Solo da pochi anni Chandler è stato ammesso nell’Olimpo dei grandi scrittori americani del secolo scorso, eppure segnali sul suo valore erano già stati avvertiti da estimatori quali W. H. Auden, Evelyn Waugh, Ian Fleming i quali ne avevano ammirato lo stile che aveva innovato il genere giallo sulla scia di Dashiell Hammett ma con una spiccata personalità che non ne faceva un imitatore bensì un protagonista del genere hard boiled. Solo da pochi anni Chandler è stato ammesso nell’Olimpo dei grandi scrittori americani del secolo scorso, eppure segnali sul suo valore erano già stati avvertiti da estimatori quali W. H. Auden, Evelyn Waugh, Ian Fleming i quali ne avevano ammirato lo stile che aveva innovato il genere giallo sulla scia di Dashiell Hammett ma con una spiccata personalità che non ne faceva un imitatore bensì un protagonista del genere hard boiled.

Autore arrivato tardi alla letteratura, pur avendo sempre aspirato a diventare un narratore, pubblicò il primo racconto a 45 anni e il primo romanzo a 52: “Il grande sonno”. In quelle pagine facciamo conoscenza con l’investigatore Philip Marlowe che sarà interpretato sullo schermo magistralmente da Humphrey Bogart e Robert Mitchum.

Il regista Robert Altman (diresse nel 1973 Eliot Gould nel ruolo di Marlowe), disse: “Non sono un critico letterario, ma il suo stile lo trovo nelle rapidissime descrizioni di abbigliamenti, strade, persone (più che personaggi) e nei dialoghi. Mai gli sceneggiatori hanno dovuto mettere mano ai dialoghi, stavano già tutti nei libri di Chandler, uno che ha letto più di quanto dice”.

Ad avvalorare l’ipotesi di Altman ci sono varie occasioni. È stato notato, ad esempio che nel “Lungo addio” sono presenti numerosi richiami alla letteratura dell'epoca, sia espliciti (citati più volte sia T.S. Eliot de La terra desolata sia James Frazer autore de Il ramo d'oro) sia più vagamente allusivi.

Oltre che romanziere, Chandler è uno dei grandi teorici del Giallo moderno; ha scritto un importante saggio intitolato “La semplice arte del delitto” (1944) oltre ad alcune Casual notes nelle quali si trova anche un suo decalogo sull’arte giallistica che vede come regola prima: ‘Il romanzo giallo deve essere motivato in maniera credibile sia come situazione originale sia come conclusione’.